当今世界正经历百年未有之大变局,全球治理体系和国际秩序正处于深刻调整期。这是一个充满挑战与机遇的时代,旧有的单边主义和霸权逻辑日益难以为继,其所引发的全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字正以前所未有的深度和广度呈现在世人面前。

“世界怎么了?我们怎么办?”

这一时代之问,拷问着每一个有责任担当的国家,也考验着人类文明的智慧。

谁来制定新规则、维护新秩序,攸关各国共同利益与人类前途命运。历史的钟摆,正从单极向多极、从零和向共赢、从封闭向开放加速摆动。站在新的历史交汇点上,中国以负责任大国姿态,高举人类命运共同体旗帜,坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序,坚定维护真正的多边主义,积极推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。这既是实现中华民族伟大复兴的梦想,也是中国对世界和平与发展的庄严承诺。

我们必须深刻认识:规则与秩序是文明共生的根本;勇于挑战,方能赢得战略主动;善于创新,才能重塑发展新格局。挑战的是不合时宜的旧有规则,赢得的是自身发展与世界进步的战略空间;创新的是符合时代潮流的多元路径,重塑的是合作共赢的全球发展新模式。本文从国际话语权、多元路线设计、历史机遇把握三个层面,系统阐述中国在新时代背景下,如何以担当和智慧,为构建更加美好的世界贡献力量。

国际话语权:重塑全球规则与秩序的前提

在全球治理的宏大棋局中,国际话语权不仅是国家软实力的核心体现,更是影响国际规则制定、秩序塑造和利益分配的关键变量。一个国家倘若在国际上“有理说不出,说了传不开”,即便经济实力和军事实力再强大,也难以在国际舞台上行稳致远,更遑论引领时代潮流。因此,重塑全球规则与秩序,必须以掌握和引领国际话语权为前提。

1.话语权之于全球治理的重要性

纵观近代世界历史,规则与秩序的制定者,往往也是国际话语权的绝对掌握者。他们通过构建一套以自身文明为中心、以自身利益为圭臬的价值观、历史观和发展观,从而定义了何为“先进”与“落后”,何为“民主”与“专制”,何为“文明”与“野蛮”。这套话语体系,一方面在特定历史时期内整合了资源、建立了某种形式的秩序;但另一方面,其与生俱来的傲慢与偏见、内在的“中心-边缘”结构,使其难以平等地看待其他文明,更难以公正地处理全球性事务。

进入21世纪,当西方主导的单边主义与零和思维,在面对全球性金融危机、重大突发公共事件、气候变化、恐怖主义等一系列挑战时,日益显得力不从心、捉襟见肘,其话语体系的合法性与有效性便受到了前所未有的质疑。世界人民逐渐看清,那种“赢者通吃”的丛林法则、动辄诉诸制裁与对抗的霸权行径,非但不能解决问题,反而会制造更多问题,加剧世界的分裂与动荡。

正是在这一背景下,世界对新的治理理念、新的话语体系的呼唤空前强烈。中国基于深厚的历史文化底蕴和卓越的治国理政实践,提出了“共商共建共享”的全球治理观。这一理念,其核心要义在于:世界的前途命运应由各国共同掌握,国际规则应由各国共同书写,全球事务应由各国共同治理,发展成果应由各国共同分享。它从根本上否定了“一国独霸、赢者通吃”的旧逻辑,倡导以平等协商取代强权政治,以互利共赢取代零和博弈。这一充满东方智慧的中国方案,不仅是对联合国宪章精神与和平共处五项原则的继承与弘扬,更通过“一带一路”等重大倡议,将其转化为深受世界各国欢迎的全球公共产品,为破解全球治理困境、推动国际关系民主化指明了正确方向。

2.中国话语权的历史跃升

中国话语权的提升,并非一蹴而就,而是伴随着国家综合国力的增强和对世界贡献的日益卓著,经历了一个历史性的跃升过程。自1971年恢复在联合国的合法席位、成为安理会常任理事国以来,中国就从一个国际体系的被动接受者,逐步转变为积极参与者、建设者乃至引领者。在国际舞台上,中国始终倡导平等互信、包容互鉴、合作共赢,反对一切形式的霸权主义和强权政治,成为维护世界和平与稳定的中流砥柱。

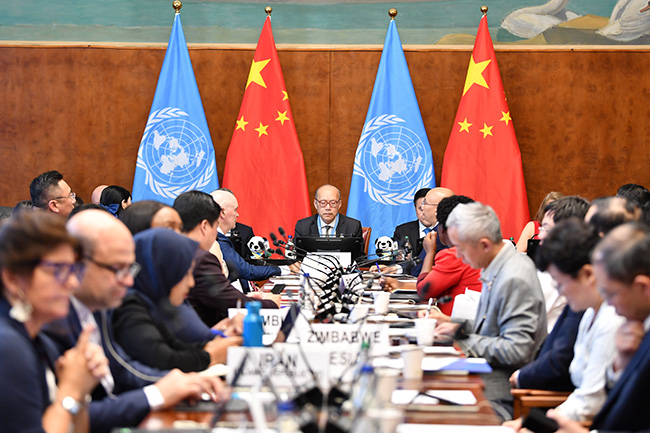

进入新时代,中国话语权的跃升呈现出加速之势,其标志性事件之一,便是2025年5月国际调解院在香港的正式揭牌。这绝非一次简单的国际组织落地,而是发展中国家在全球司法和争端解决领域取得的一次制度性、历史性突破。长期以来,国际司法仲裁机构多为西方所主导和垄断,其程序繁琐、费用高昂、对抗性强,且时常被用作地缘政治工具。国际调解院的成立,恰恰是对这一旧有模式的超越与创新。

调解院以“友好、灵活、经济、便捷”为宗旨,其核心在于一个“调”字。这背后蕴含的是“和为贵”、“尚中庸”的东方式智慧,强调通过对话沟通、弥合分歧,寻求各方都能接受的最大公约数,实现“定分止争”,而非简单的“一判了之”。它为国际社会提供了一种非对抗性、非法律化的争端解决方案,尤其适用于复杂的商业纠纷、投资争端乃至政治分歧,能够有效避免矛盾激化,维护合作大局。这一制度供给,是中国对全球治理体系的重大贡献,它向世界表明,解决国际争端,除了诉讼与仲裁,还有更具建设性、更富人文关怀的“东方选项”。它的诞生,标志着全球治理正向着多元、均衡、普惠的方向演进。

3.“东方担当”与“时代必答题”

当今世界比以往任何时候都更需要公平正义的新秩序,更呼唤行动胜过口号的负责任力量。这份责任,历史性地落在了东方的肩上,落在了中国的肩上。这并非源于中国的刻意追求,而是由中国的综合实力与世界发展的客观需求所共同决定的。它是一份沉甸甸的“东方担当”,更是一道无法回避的“时代必答题”。

中国何以能够承担这份担当?首先,中国拥有无可比拟的制度优势。中国共产党的坚强领导和中国特色社会主义制度,保证了国家战略的稳定性和政策执行的连续性,能够集中力量办大事,为应对全球性挑战提供高效、可靠的行动力。其次,中国拥有巨大的市场规模和强大的经济韧性。作为世界第二大经济体、第一大工业国和第一大货物贸易国,中国经济的健康发展本身就是对世界经济的最大贡献,也为全球提供了最广阔、最具成长性的市场机遇。再者,我们拥有完备的产业体系。中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,在全球产业链供应链中居于关键环节,为维系全球经济循环、推动疫后复苏发挥着不可替代的作用。第三,我们拥有兼容并蓄的文化自信。中华文明五千年生生不息,其“天下大同”“协和万邦”的理念,“亲仁善邻”“讲信修睦”的传统,决定了中国在走向世界的过程中,寻求的不是霸权,而是共生;不是征服,而是共荣。

面对世界纷繁变局,选择“独善其身”或“明哲保身”,看似稳妥,实则会错失历史机遇,最终陷入战略被动。唯有勇于在风云激荡中发挥中流砥柱作用,在矛盾漩涡中积极劝和促谈,在全球挑战面前主动提供公共产品,才能真正赢得世界的尊重与信任,才能在重塑国际秩序的伟大进程中,赢得属于自己、也属于全人类的战略主动。

多元路线设计:重塑规则与秩序的必要条件

如果说话语权是“软件”,那么发展道路和制度模式就是“硬件”。重塑全球规则与秩序,不仅需要理念的引领,更需要实践路径的支撑。一个僵化、单一、排他的体系,注定无法适应五彩斑斓的世界。唯有秉持开放包容的精神,设计出能够容纳不同文明、兼顾各方利益的多元路线,才能为构建人类文明共生的新秩序奠定坚实基础。

1.超越“非此即彼”的制度二元论

在很长一段历史时期内,世界被置于一种“非此即彼”的制度二元论叙事之中:要么是资本主义,要么是社会主义,两者似乎水火不容。“冷战”的结束,更一度让西方世界产生了“历史终结”的幻觉,认为其制度模式是人类发展的最终形态。然而,历史的演进远比理论模型复杂。资本主义在其发展过程中,虽创造了巨大财富,但其内在的生产资料私有制与社会化大生产之间的矛盾,始终无法从根本上克服,导致了周期性经济危机、贫富差距悬殊、社会撕裂加剧等一系列结构性难题。

与此同时,传统的社会主义模式在实践中也遇到过挑战。中国共产党人在深刻总结国内外经验教训的基础上,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,成功走出了一条中国特色社会主义道路。这条道路最鲜明的特色,就是在坚持公有制主体地位的基础上,创造性地发展社会主义市场经济,既充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,以激发经济活力、提升效率,又更好发挥作用,以弥补市场失灵、促进社会公平、集中力量攻克重大战略任务。

这种“看得见的手”与“看不见的手”的辩证统一,使得中国既保持了社会主义的本质属性,又吸收了市场经济的先进成果,形成了独特的制度优势。它打破了“发展就要西化、市场就要私有”的迷思,以无可辩驳的事实证明:通往现代化的道路不止一条。各国完全可以根据自身国情,探索适合自己的发展路径。中国特色社会主义这条道路的巨大成功,不仅为中华民族带来了福祉,更为广大发展中国家提供了可资借鉴的全新选项,极大地丰富了人类对社会发展规律的认识,为全球治理的多元化奠定了实践根基。

2.“一国两制”的制度包容

制度的包容性,是衡量其生命力的重要标尺。在这方面,“一国两制”堪称人类政治实践的伟大创举,它为在全球化时代如何处理统一与多样、中心与地方、不同制度之间的关系,提供了一个极具说服力的现实范本。在“一个国家”的前提下,国家主体实行社会主义制度,而香港、澳门两个特别行政区则保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变。

“一国两制”的成功实践,首先体现在它实现了香港、澳门的平稳过渡和顺利回归,并在此后保持了长期的繁荣稳定。更深层次的意义在于,它在一个主权国家内部,成功地兼容了两种社会制度、两种意识形态,以及在此基础上形成的普通法系与大陆法系。这种制度性的“并联”使得香港能够作为连接中国内地与世界的枢纽,充分发挥其各种专业服务等领域的独特优势。

这种高度的制度包容性,也为国际调解院最终落户香港奠定了无与伦比的条件。香港背靠祖国、联通世界,既有“一国”之利,又有“两制”之便。其成熟的普通法体系为国际社会所熟悉和信赖,而与内地的紧密联系又使其能深刻理解大陆法系的运作逻辑和中国的国情。因此,香港成为融合东西方智慧、化解跨制度争端的理想平台。事实雄辩地证明,坚持国家主权与包容制度多样性不仅毫不矛盾,反而可以形成优势互补、相互促进的正向互动,这对于启迪未来全球治理体系的设计,无疑具有极其宝贵的价值。

3.“一带一路”与国际产能合作

如果说“一国两制”是制度包容的“内向型”实践,那么“一带一路”倡议则是多元路线设计的“外向型”宏大布局。它并非简单的工程项目输出,而是一整套旨在促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的系统性方案,是推动构建开放型世界经济的中国实践。

以近年来备受瞩目的陆路贸易大动脉为例,从西安开往德黑兰的中欧班列成功试运行,其意义远不止于开辟一条新的货运线路。它标志着横贯亚欧大陆的“钢铁驼队”正向南延伸,将东亚的制造业中心与中东的能源枢纽以及欧洲的广阔市场更紧密地联系在一起。这不仅有效绕开了马六甲海峡等传统海上运输的“卡脖子”要道,极大地增强了国际供应链的韧性与安全性,更催生了一系列深刻的合作变革:

(一)能源与金融合作新模式。稳定的陆路运输为中国与中东等地区的石油、天然气贸易提供了可靠保障,并为探索使用数字人民币等本币进行结算创造了条件,有助于参与国逐步降低对单一霸权货币的依赖,维护自身金融安全。

(二)贸易便利化新标准。沿线国家通过加强海关协作、统一检验检疫标准、简化通关手续,大幅压缩了货物运输时间与成本,形成了比海运更快、比空运更省的综合优势。

(三)关税与非关税壁垒新突破。“一带一路”倡议积极推动与沿线国家商签自贸协定,在合作区内实行更优惠的关税政策,有效促进了国际产能合作和区域内贸易的蓬勃发展。

(四)综合安全保障新体系。相较于充满不确定性的海上航行,陆路运输在可控性、安全性上优势明显,为高价值、高时效性产品的国际贸易提供了更优选择。

“一带一路”正在将中国的资本、技术、市场与沿线国家的发展需求深度对接,共同做大合作的蛋糕,为全球经济复苏和供应链稳定注入了源源不断的新动能。

历史机遇与中国方案:赢得战略主动的关键

历史总是在对比中前行,格局总是在博弈中演变。当前,世界大变局的“危”与“机”一体两面,相互转化。美西方部分国家陷入的内外部困境,客观上凸显了全球治理的严重赤字,也为新的治理理念和方案脱颖而出创造了历史性机遇。中国必须牢牢抓住并用好这一战略窗口期,以一系列标本兼治的“组合拳”,为破解全球难题提供中国方案,在服务人类共同利益的进程中赢得战略主动。

1.美西方困局凸显全球治理赤字

曾几何时,“历史终结论”甚嚣尘上,西方模式被认为是人类发展的唯一归宿。然而,短短三十年过去,现实却给出了截然不同的答案。随着美国国内政治极化不断加剧、社会撕裂日益严重、种族矛盾持续激化,其制度的失灵与内耗问题暴露无遗。对外,其国际信誉则因奉行“美国优先”、大搞单边主义、肆意“退群毁约”、滥用金融霸权而急剧下滑。

以贸易保护、科技封锁、地缘对抗为标志的旧思维,不仅未能解决其自身的产业空心化、贫富差距拉大等结构性矛盾,反而像一把回旋镖,沉重打击了其自身经济,并严重扰乱了全球产业链供应链的正常运转,加剧了全球经济的不确定性和各国的安全焦虑。当曾经的“灯塔”光芒渐暗,当旧秩序的“领导者”日益成为“麻烦制造者”,国际社会对一个更加公平、稳定、可预期的全球治理体系的渴望,便达到了前所未有的高度。这正是新理念、新方案得以生根发芽的土壤。

2.中国“组合拳”塑造新局

面对全球治理赤字,中国没有隔岸观火,更没有以邻为壑,而是以积极、建设性的姿态,提出并实施了一系列着眼长远的“中国方案”,打出了一套漂亮的“组合拳”:

(一)强化制度供给。针对和平赤字,中国提出全球安全倡议,倡导共同、综合、合作、可持续的安全观;针对发展赤字,提出全球发展倡议,推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段;针对信任赤字,提出全球文明倡议,主张加强文明交流互鉴。这些重大倡议与国际调解院等具体制度设计一道,为国际社会提供了日益丰富的公共产品,填补了全球治理的制度空白。

(二)深化经济赋能。中国坚持高水平对外开放,从过去以商品和要素流动型开放为主,转向更加注重规则、规制、管理、标准等制度型开放。通过主动对接高标准国际经贸规则,稳步扩大金融、电信、医疗等领域开放,为全球投资者提供更加市场化、法治化、国际化的营商环境。同时,以高质量共建“一带一路”为引擎,通过政策、设施、贸易、资金、民心的“五通”,为世界经济增长持续注入强劲动力。

(三)驱动科技创新。中国加快布局以人工智能、大数据、量子信息、生物技术等为代表的新质生产力,不仅为自身高质量发展提供了新引擎,也为全球共同应对气候变化、能源安全、公共卫生等挑战提供了关键技术支撑。在光伏、风电、新能源汽车等领域,中国的技术、产能和成本优势,正在为全球绿色低碳转型提供性价比最高的中国智慧与中国方案。

(四)促进文明互鉴。中国坚决反对“文明冲突论”“文明优越论”,倡导不同文明、不同制度、不同发展道路的国家在平等和相互尊重的基础上交流对话、兼收并蓄。通过举办亚洲文明对话大会等活动,积极推动不同文明在互学互鉴中共同进步,反对以价值观划线搞阵营对抗,为维护世界和平与稳定夯实了深厚的人文基础。

3.抢抓窗口期,服务人类共同利益

当前,世界对公平正义的新期待,与中国实现高质量发展的战略机遇期,发生了历史性的交汇叠加。这是一个挑战与机遇并存的窗口期。能否抓住并用好这一机遇,不仅关系到中华民族伟大复兴的进程,也深刻影响着21世纪世界历史的走向。

我们必须清醒地认识到,中国赢得战略主动,其最终目的不是为了与谁争霸,更不是要复刻“国强必霸”的老路,而是为了更好地维护自身正当发展权益,并为服务人类共同利益作出更大贡献。因此,我们必须胸怀天下,始终将自身发展置于人类发展的宏大坐标系中考量。我们必须坚持自信自强,既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路,坚定不移地走好中国特色社会主义这条康庄大道。我们必须保持强大的战略定力,任凭风浪起,稳坐钓鱼台,不为一时一事所扰,不为外部压力所惑,集中精力办好自己的事。

只要我们牢牢把握住历史大势,准确识变、科学应变、主动求变,就一定能够在这场深刻的国际格局深度调整中,赢得主动、赢得优势、赢得未来,推动历史的车轮朝着光明的方向前进。

中国愿同所有爱好和平、追求发展的国家一道,坚持对话而不对抗,结伴而不结盟,超越意识形态的藩篱,跨越文明的鸿沟,共襄和平发展之盛举,共创命运与共之未来。让我们以更开放的姿态、更宽广的视野,勇敢担当起时代赋予的重任,在平等的互动中塑造规则,在真诚的合作中构建秩序,在互利的共赢中推进人类文明的共同进步。

【欢迎转载 请注明来源】